羊皮筏子賽兵艦撐起水上大動脈

時間:2019-12-06 10:13

來源:

作者:songxinyuan

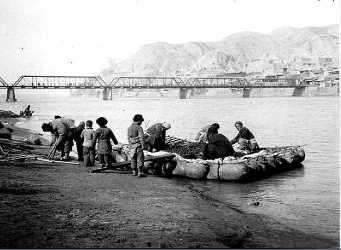

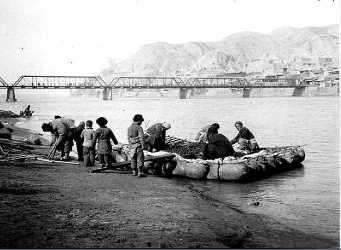

這張攝于七十年前的照片,有著較高的歷史價值。作者搜尋了數年也沒有找到比此照更清晰、更與環境相貼切的照片。照片是已故科學院院士、玉門油礦老油人童憲章的女兒童華育收藏的,那么也一定是酷愛攝影的童憲章的作品。幾乎占據了半壁的羊皮筏子真實地呈現出鄉土民俗風貌,飽經滄桑的黃河筏工手持劃槳背靠浮冰漂流的黃河,加上河邊停泊的皮筏,遠山疏林,一派古拙自然的畫面。只是筏工前后的兩位著裝現代的青年拉近了時間的距離。這兩位年輕人應是童憲章在玉門油礦地質室的同事,揣測童憲章或覺得唯有如此才能體現出古老與現代對比的藝術效果。

羊皮筏子是黃河上特有的水上運輸工具,千百年來在貧窮落后物資奇乏的西北,惟有羊皮筏子能夠讓人煥發出逆天的智慧,承載起西北人跨越黃河天塹的夢想。七十年前的抗日烽火中,這種夢想又讓玉門油礦總經理孫越崎再一次演繹出奪目的光彩。

玉門油礦噴出了原油,煉出了汽油,大后方的人們都歡欣鼓舞,但怎樣從戈壁荒原上運出來,很少有人去思考。用汽車運吧,圈外人想得很簡單,可孫越崎從生產出汽油那天起便被運輸所困擾。為什么?從老君廟到重慶2500公里,來回就是5000公里,要消耗多少汽油在路上啊!煉廠廠長、抗戰勝利后開創臺灣石油工業新猷的金開英晚年回憶說:“運油的大卡車在往返的路上會消耗掉所載油量的三分之二,所以,假設運三桶油出去,到重慶便只能留下一桶。”

運輸線上汽油消耗太大的事情讓孫越崎頭疼不已,雖是戰時洋油斷絕,生產不計成本,但萬般辛苦生產的汽油沒用在最需要的地方上,還是令他焦慮不安。到企業第一線的領導者必有收獲。總經理孫越崎不坐飛機堅持坐汽車到玉門,在經過蘭州時他看到黃河中的皮筏子,智慧閃現:若是將羊皮筏子搬到嘉陵江上,汽油從老君廟運到四川廣元上筏,再水運到重慶可節省700公里的路程,汽油消耗豈不大大較少?大實業家的氣魄讓他說干就干。他找到蘭州市政府商議,以求獲得支持。然后又找到蘭州皮筏行最有權威的筏戶老板王信臣,聘請他主持皮筏運油事宜。

王信臣帶兩個筏工和400只羊皮囊,坐卡車到廣元,與運輸處處長張心田共同設計了一種360只羊皮囊做成的羊皮筏子,這種超級羊皮筏先由36只羊皮囊編成一只小筏,再用這樣的十只小筏組編成一只大筏。試航裝運了五只53加侖的油桶,約汽油1000余公升。用黃河上的羊皮筏運汽油,這對以木船為唯一水上工具的嘉陵江沿岸民眾是個怪異的事情,像看滑稽戲似的追看羊皮筏試航,還編了首順口溜:“油礦局,瞎胡干,羊皮筏子當兵艦”。王信臣不信邪,與兩位筏工小心駕駛,經一個月的漂航安全到達重慶,試航成功。于是,孫越崎批準張心田在蘭州購置了2000只羊皮囊,運到廣元做成五只大皮筏,每只筏可裝53加侖的油桶168只,約24噸。每筏有筏工四人駕駛,前后各二。這5船20人便組成了由油礦局運輸處直接領導的皮筏“水上運輸隊”。

皮筏運輸隊于1942年11月正式運營。油品運到廣元上筏,經涪江、嘉陵江,計十五日到重慶,全程940公里。羊皮筏子運輸隊首航抵達重慶,轟動了山城,山城民眾涌到碼頭像迎接英雄一樣歡迎運輸隊的到來。油礦局舉行盛大的慶祝大會,慶祝水運汽油的成功。那句“羊皮筏子當軍艦”改為“羊皮筏子賽軍艦”,從此流傳在大后方,成為抗戰時期艱苦歲月的時代記憶。

但用羊皮筏子開辟的水上運輸并沒有解決運輸途中消耗汽油的根本問題。為了減少油礦局的損失,又可改善因油礦內儲能力弱而減產的現狀,提高產量,孫越崎想了個辦法:讓購油單位自行帶車到油礦提油。此法無需筆者贅述,引一段當年油礦局的情況反映便可知孫總的辦法高超:

“抗戰軍興,海疆封鎖,外油幾頻斷絕。本局營業蒸蒸,乃一時之特殊現象。因供求之極端失衡,各界用戶迫切需要,不得不跋涉荒涼前來接洽,面交上級機關之函電,亦帶懇求之意,油款先付或后付情皆自甘,數量更不計較,只要有油可給,即可滿足。他著提運之車,盛油之桶,莫不用戶自理,無須我方預售。”

玉門汽油作為戰略物資抗戰時期絕大部分是供西北陜甘的軍隊和后方機關,提油車自理不成問題,也減輕了油礦的壓力。至于煤油、柴油等民用品的銷售,孫越崎又有“商人推銷,自由競爭”的辦法應對。這樣,水上運輸的作用便逐漸減弱,至1945年11月,羊皮筏子運輸石油的工作就停止了。

微信公眾號

微信公眾號

微信視頻號

微信視頻號

微信公眾號

微信公眾號

微信視頻號

微信視頻號